ヘアカラー剤の基本!酸化染毛剤で髪が染まる仕組みを解説

きしです。

ヘアカラーをキレイにするためには、まずは基本的なことから知ると効果的です。

こういった疑問にお答えします。

ヘアカラーの染まる仕組みの解説

かなりマニアックな記事ですが、アシスタントから素朴な質問を受けたので記事にしてみました。

美容師目線での紹介をしながら、一般の方にも分かりやすくお話していきます。

「なぜヘアカラーでは髪が明るくなるのか?」

「なぜヘアカラーでは髪に色が染まるのか?」

そんな専門的な知識ですが、今回の記事では、なぜヘアカラーで髪が染まるのか(色が染まるのか)を、分かりやすくお伝えしていきます。

「ヘアカラー剤(酸化染毛剤)」について

きし

きしなぜヘアカラー剤で髪の色が染まるのでしょうか?

美容師目線で解説しているので、かなりマニアックですがヘアカラーで染まる原理について理解できるはずです。

一般的なヘアカラー剤は、正式名称では「酸化染毛剤」と呼びます。

酸化染毛剤は、1剤と2剤の2種類の混合液で構成されていることがほとんどです。(中には3浴式ヘアカラーもあります)

酸化染毛剤の内訳では、1剤の成分は酸化染料とアルカリ剤、2剤の成分は酸化剤(過酸化水素)となっています。

- 脱色剤

- 酸化染毛剤

- 酸性染毛料

の3つとなります。

それぞれについてお話します。

ヘアカラー剤①「脱色剤」

脱色剤には、一般的にパウダーブリーチとライトナーの2種類があります。

2つとも共通しているのは、

- 13レベル以上まで明るくする

- 残留色素を分解する

- 青みや赤みを削る

といったことです。

髪のメラニン色素を分解して、髪色を明るく(脱色)する働きがあります。

パウダーブリーチの過硫酸塩は、2剤を混ぜた時に過酸化水素の酸化力を強め、高い脱色力を発揮します。

しかし、髪に対するダメージが大きいため、処方には注意が必要です。

ライトナーとは一般的にはアルカリカラーの染料が入っていないものを指します。

それぞれの違いについて

| パウダーブリーチ | ライトナー | |

|---|---|---|

| pH | 9〜11 | 9〜11 |

| ブリーチ力 | 高 | 中 |

| ダメージ | 大 | 中 |

ヘアカラー剤②「酸化染毛剤」

一般的なヘアカラー剤は、正式名称では「酸化染毛剤」と呼びます。

酸化染毛剤は、1剤と2剤の2種類の混合液で構成されていることがほとんどです。(中には3浴式ヘアカラーもあります)

- 明るく染める

- 暗く染める

- 色を染める

- 白髪を染める

などに使われています。

酸化染毛剤の内訳では、1剤の成分は酸化染料とアルカリ剤、2剤の成分は酸化剤(過酸化水素)となっています。

染料が髪に浸透し内部で結びついて発色(酸化重合)します。

アルカリカラーには、毛髪のメラニン色素を分解し、髪色を明るく(脱色)する働きがあります。

1剤の酸化染料は、さらに染料中間体(プレカーサー)、調合剤(カップラー)、直接染料(ニトロ染料)の3つに分けられ、目的の調合に合わせて配合しています。

- 染料中間体(プレカーサー)…単独で酸化重合して発色します。

- 調合剤(カップラー)…単独ではほとんど発色せず、染料中間体と組みあわせる事で発色します。

- 直接染料(ニトロ染料)…毛髪に浸透して鮮やかに着色しますが、分子量が小さいので褪色しやす特徴があります。

- 1剤のアルカリ剤の役割は、毛髪を膨潤させ、酸化染料の浸透を助ける事と、過酸化水素の働きを促進させ酸化力を高める事です。

酸化染毛剤は、そのpHによって大きく3つのタイプに分かれます。

| アルカリカラー | 低アルカリカラー | 中性カラー | |

|---|---|---|---|

| pH | 9〜11 | 8〜10 | 6〜8 |

| ブリーチ力 | 中 | 低 | なし |

| ダメージ | 大 | 中 | 極小 |

ヘアカラー剤③「酸性染毛料」

酸性染毛料は、一般的に「酸性カラー」「塩基性カラー」と呼ばれます。

酸性カラーとは、マニキュアのことです。

酸性色素で髪のキューティクル付近にイオン結合して着色します。

酸で毛髪をプラスの性質にし、マイナスの性質を持つ酸性色素がイオン結合します。

酸性染毛料は脱色作用がないので、髪へのダメージはほとんどありません。

しかし、髪色を明るくする事ができないために、グレイヘアや黒髪にはほんのりと色味を加える時に使用します

分子が大きく髪の内側には浸透せず、髪表面に付着してイオン結合することで色を付けることができます。

アルカリカラーはジアミンなどが配合されている通常のヘアカラーに使われるもので、反対に半永久染毛剤はマニキュアなどの酸性染料と言われるダメージが少ない(ほぼない)というヘアカラー剤になっています。

ほとんどダメージがないのが特徴

| pH | ヘアマニキュア/カラートリートメント |

|---|---|

| ブリーチ力 | なし |

| ダメージ | なし |

それぞれをグラフにしました

| 脱色剤 | 酸化染毛剤 | 酸性染毛剤 | |

|---|---|---|---|

| 一般名称 | ・パウダーブリーチ・ライトナー | ・アルカリカラー・中性カラー | ・酸性カラー・塩基性カラー |

| 分類 | ・医薬部外品・脱色剤 | ・医薬部外品・永久染毛剤 | ・化粧品・半永久染毛剤 |

| 原理 | メラニンを壊し(脱色)、髪の明度を上げるという事に特化しています。 | メラニンを壊し(脱色)、明度を上げつつ酸化染料が毛髪内部で酸化重合して発色します。 | 酸性色素がキューティクル付近でイオン結合し、着色します。 |

1剤と2剤を混ぜることで、酸化染料は発色する仕組みになっていますが、これはサロンカラーであっても市販カラーであっても同じです。

ヘアカラー「1剤」

へアカラーの1剤は、主に「酸化染料(パラフェニアレンジアミンなど)」で酸化発色します。

1剤中のアルカリと2剤の過酸化水素の化学反応で発生した酸素で発色(酸化重合)する仕組みになります。

ヘアカラーのバリエーションも年々増加しており、色を選ぶ際には染料が1剤に含まれているので、ヘアカラーの色も1剤で決めるのが基本となります。

「アルカリ剤」(アンモニア、モノエタノールアミン)では、髪のキューティクルを開き1剤2剤の混合液を髪の内部へ導き、2剤の過酸化水素を分解し酸素を発生させるというのが、アルカリ剤の役割になります。

ヘアカラー「2剤」

2剤は主に「酸化剤」(過酸化水素)1剤中のアンモニアによって分泌されて酸素を発生させます。

過酸化水素は、1剤中のアルカリ剤のサポートをすることが大きな役割になります。

1剤のアルカリ剤と2剤の過酸化水素の化学反応によって、髪のメラニン色素を分解する働きがあります。

つまり2剤の調整によって髪の明るさのコントロールをすることもできます。

発色した染料の分子は結合して元より大きくなるという性質があるので、髪の内部に浸透した後は閉じ込められます。

染料の大きさや、メラニンの分解量などの調節を2剤の種類によって行います。

つまり、1剤では染料と分解、2剤では染料の大きさや分解量の調節をしていきます。

簡単に紹介すると、酸化染毛剤(ヘアカラー剤)では脱色と発色をおこなう薬剤ということです。

サロンカラーとホームカラーの特徴

さらに、ヘアカラーには大きな違いの1つとしては、自分でするか、するかということがあります。

するサロンカラーは、新生毛と既染毛を染め分ける繊細な技術でキレイに染めます。

また、高度なカラー技術であるウィービングなどを駆使し、美しく立体感を表現したりもします。

さらにサロンにおいては、髪の状態を考慮して選べるアルカリカラー、低アルカリカラー、中性カラーなどの1剤や、過酸化水素濃度が3%〜6%の2剤が揃えられています。

一方、ホームカラーにはひとりで施術されることを想定し、髪に広がりやすい粘性や容器、刺激臭のこもらない不揮発性のアルカリ剤が使われていることが多いです。

ただし、髪に広がりやすい反面、既染毛に薬剤がついてしまい、とくに毛先部分に染料やダメージが蓄積しやすい傾向があるので、注意してする必要があります。

| サロンカラー | ホームカラー | |

|---|---|---|

| 施術者 | 美容師 | 本人 |

| 色表現 | 豊かな色表現(〜100色以上)ヘアデザイナーが薬剤を選定して、高い技術で施術します。 | 色表現の幅が狭い(〜30色程度)お客さま自身が薬剤を選定して施術します。 |

| 剤 | 粘性のあるクリーム、塗り分け、ウィービングなどの繊細な美容技術に適しています。 | 微粘性クリーム、ジェル、液体など。毛髪に広がりやすく、一人でも簡単に塗布できます。 |

| 主なアルカリ剤 | 揮発性アルカリ(アンモニア)など | 不揮発性アルカリ(モノエタノールアミン)など |

| 過酸化水素 | 3% 6% | 6% |

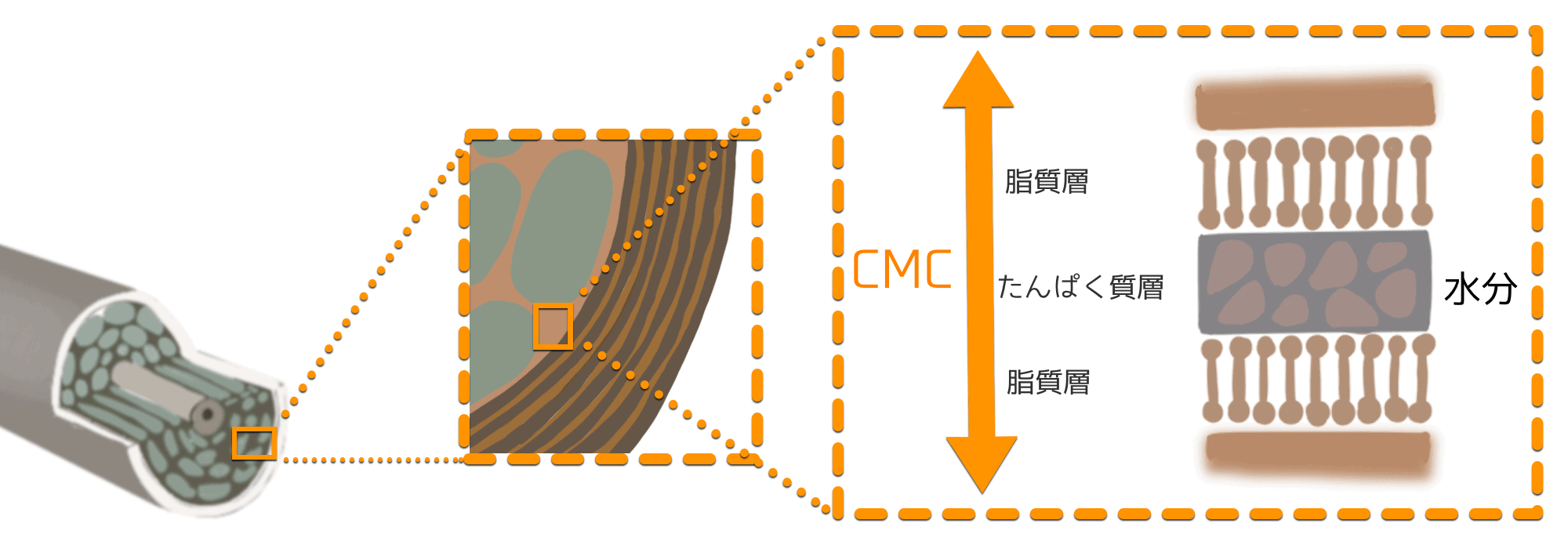

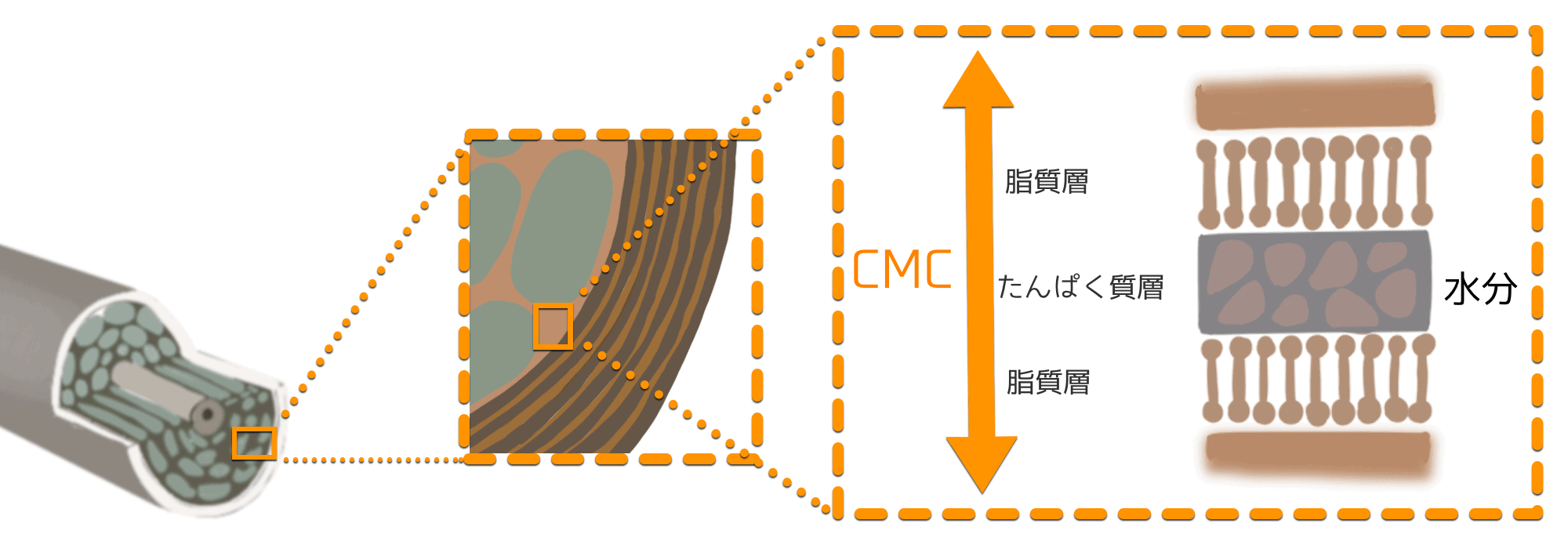

髪が染まるまでの流れ

へアカラーでは、1剤と2剤にそれぞれの役割がありました、そしてどう作用していくのかを話します。

普段何気なくヘアカラーをしていますが髪の中ではこんなことがおこっているのです。

ヘアカラーの混合液が髪に塗布されることで、化学反応が発生するようになって髪の色が変化してきます。

髪に塗ると、1剤の中のアルカリ剤が髪のキューティクルを開きます。

すると、混合液が髪の内部に浸透していきます。

①ヘアカラー塗布状態

ヘアカラーの1剤の2剤を混合し、処方したヘアカラー剤を乾いた髪or濡れている髪に塗布します。

塗布してから化学反応がでるまで時間を放置します。髪の状態にもよりますが、5〜25分時間を置きます。

②髪の膨潤と染料の浸透

1剤中のアルカリ剤が、キューティクルを開き混合液が髪の内部へ浸透していきます。

塗布ムラがあると内部への浸透が薄くなるので、全体にまんべんなくカラー剤を塗布することが重要になります。

③メラニンの脱色と染料の発色。

アルカリ剤によって2剤の過酸化水素が分解され酸素を発生させます。

発生した酸素がメラニン色素を脱色し、同時に発生した酸素によって染料を発色させていきます。

④染料の定着

発色した酸化染料の分子は、くっつき合って元よりも大きな色素になります。

大きくなることによりキューティクルの隙間から出られなくなり、髪の内部に閉じ込められて色が定着していきます。

これがヘアカラー剤の染まる原理となります。

このように塗布することで…

髪が発色していくのです。

これが、髪が染まる流れになります。

カラーリング(工程)について

次にカラーリングについてお話します。

カラーリングにもいくつかの注意点があります。

ヘアカラーは薬剤だけでなく、カラーリング工程も重要なポジションになってきます。

カラーリングにおける注意点もいくつかお話します。

①事前処理

事前処理の目的は、ダメージを抑えながらキレイな仕上がりを実現するために、ダメージ部分に必要な成分や足りない成分を補う事です。

また、施術前に頭皮保護剤を使用する事で、お客さまにより快適なカラーライフを楽しんで頂く事ができます。

②薬剤選定

薬剤の選定では、カラーレベルと色を選定していきます。

「アッシュ」「マット」「ピンク」「ブラウン」などの色のことを「ティント」と呼びます。

まずは仕上がりの髪色を想定して、カラー染料を決めます。

カラーレベルとは、「髪の明るさ」のことを表す単位のことです。

例えば、長さを表すのに「m(メートル)」や重さを表すのに「kg(キログラム)」という単位があるように、ヘアカラーの明るさを知るために必要な単位には「レベル」が用いられるのです。

次に髪の明るさを想定して、カラーレベルを決めます。

もう1つ薬剤の選定では、髪質とダメージレベルを考慮して進めます。

軟毛でダメージレベルが大きい毛髪にはブリーチ力の弱い薬剤を、硬毛でダメージレベルが小さい毛髪には、ブリーチ力の強い薬剤を選びます。

硬毛より軟毛の方が、ブリーチ力の影響を受けやすく、ブリーチ力が強いほどシステイン酸の発生量が増え髪のダメージが大きくなるからです。

③薬剤塗布

ヘアカラーにはさまざまな塗り方があります。

新生毛と既染毛を均一に仕上げるために、新生毛にはアルカリカラーを、既染毛には低アルカリカラーなどを使用するなど、薬剤の塗り分けが必要になります。

塗り方にもいくつかのポイントがあることを理解しましょう

④放置タイム

脱色や発色のスピードは、髪質やダメージレベルによって異なります。

放置時間が短すぎると、発色が弱く褪色を早めてしまう原因になります。

逆に、長すぎると濁りやくすみ、さらにダメージの原因になります。

つまり、放置時間は脱色と発色させるために時間がかかり、カラーレベルと仕上がりの髪色によって時間が変わります。

放置時間は、薬剤の乾燥や、エアコンなどによる温度ムラ、過度のコーミングにも充分注意を払う必要があります。

薬剤が乾燥すると、脱色や発色ムラを引き起こすため、ラップやキャップなどで水分の蒸散を防ぐ事が大切になります。

⑤乳化

乳化の目的は、毛髪や地肌についた余分な染料を落とす事です。薬剤に含まれる油分や界面活性剤の力で余分な染料を浮き上がらせ、落としやすくします。無理にこすらずに指の腹で優しく施術します。

ヘアカラーで最も大切になるのがカラーの後の乳化シャンプーです。

家でシャンプーをしていますが、歯磨きと同じように洗いにくい場所や、洗えていない場所などがあります。

多くの方が勘違いされていることですが、カラー後の薬剤の汚れはシャンプーでとっているわけではありません。

⑥シャンプー

実は、自宅でしているシャンプーには洗い残しがあります。

例えば、耳周りや、首回り。

利き手とは逆の方の頭皮などには確実に洗い残しがあります。もちろんシャンプーをしやすいところはあるはずなので、その部分はきちんとは洗えてはいます。

ですが、洗えていない部分は必ずあるのです。

それを美容室のシャンプーでは、しっかりとシャンプーをするために、溜まっていく汚れによって頭皮トラブルをおこす可能性が低くなります。

頭皮の血行・血流が良くなる

頭皮から髪には、「血液」によって栄養が送られています。

血行や血流が悪くなることで、髪へ栄養が送られなくなり、抜け毛や薄毛へと起因します。

その原因として、頭皮の筋肉が低下することにあります。

シャンプーは優しくしっかりとしましょう。

目次に戻るあとがき

へアカラーはこのように色素の分解と発色を同時に行っています。

もちろん、基礎的なことなのでヘアカラーはもっと奥が深いですよ。

何気なくしているヘアカラーにもさまざまなことがあります。

実はサッと塗っているヘアカラーには、色素の分解と発色をしているのでした。

さらに、「分解」と「発色」の工程を分けることを「ブリーチカラー(ダブルカラー)」と言って、工程を分けているためにヘアカラーの仕上がりは格段に上げる技術もあります。

ヘアカラーも正しい方法によっていくらでもキレイな髪色を再現することができます。もちろんブリーチを使わなくても、ブリーチを使ったとしてもそれは変わりません。

こんな感じで以上です。

次の記事